Opfer des „unmenschlichen Massenverbrechens“ der Internierungshaft und „Schlachttier auf dem Altar der Spruchkammer“ – Paul Schmitthenners Wahrnehmung der Entnazifizierung

Die Bilanzen, die die historische Forschung über die Entnazifizierung gezogen hat, sind ganz überwiegend negativ. Dies gilt zum einen für ihre Gesamtwirkung, da sie statt der beabsichtigten dauerhaften Ausschaltung ehemaliger Nationalsozialisten aus dem öffentlichen Leben durch die Entwicklung der Spruchkammern zu „Mitläuferfabriken“ einer weitreichenden mittelfristigen Re-Nazifizierung, zum Beispiel der Beamtenschaft, Vorschub geleistet habe. Zum anderen sei auch in der Individualwirkung statt der erhofften politischen Läuterung vielfach ein gegenteiliger Effekt eingetreten: Der Rechtfertigungsdruck, der sich durch die besondere Form der Spruchkammerverfahren ergab, habe die Betroffenen dazu verleitet, sich einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen politischen Biographie zu entziehen, eine Opferrolle einzunehmen und Schuld abzuwälzen wahlweise auf Hitler, die engeren Führungszirkel der Partei und der SS oder auf einen auf allen Ebenen der Partei präsenten und dominanten Typus des fanatisierten Nationalsozialisten. Im Ergebnis habe diese erzwungene Neuerfindung der politischen Biographien bestenfalls zu einer bloß formalen, aber dennoch wirksamen Distanzierung vom Nationalsozialismus geführt und schlimmstenfalls hinter Heuchelei zu einer Vertiefung nationalsozialistischer Prägungen.

Wie die intendierte individuelle De-Nazifizierung fehlgehen und bei einem Betroffenen zu politischer Selbsteinkapselung mit eklatantem Realitätsverlust führen konnte, sei im Folgenden am Beispiel des badischen NS-Landesministers Paul Schmitthenner illustriert, dessen Wahrnehmung der Entnazifizierung sich recht genau anhand seiner um 1960 niedergeschriebenen und im Landeskirchlichen Archiv in Karlsruhe – leider nur als Fragment – überlieferten Lebenserinnerungen nachvollziehen lässt. Das Augenmerk soll dabei zwei Briefen gelten, die Schmitthenner an die allerhöchsten vermeintlich zuständigen Instanzen richtete, die ihn von seinem Schicksal, das er für ganz und gar unverdient hielt, erlösen sollten: einem Brief an den US-amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman vom Jahresende 1945, der die eigene Entlassung aus amerikanischer Internierungshaft zum Ziel hatte, und einem Brief an den deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss vom Jahresanfang 1951, von dem sich Schmitthenner den Abbruch seines immer noch schwebenden Spruchkammerverfahrens versprach.

Schmitthenner, der seit 1933 der badischen Landesregierung als ressortloser Staatsminister angehört und 1940 die Leitung des Kultusministeriums übernommen hatte, verbrachte die letzten Kriegsmonate nach der improvisierten Rückverlagerung seines Ministeriums aus Straßburg ins Badische in Heidelberg, von wo aus er die Lehrerschaft des Landes mit Durchhalteparolen traktierte. Mitte April 1945 zog er sich nach Meersburg, dem südlichsten Außenposten des Kultusministeriums, zurück, und von dort aus setzte er sich nach Tirol ab ins Schloss Wiesberg, das der Familie seiner Frau gehörte. Dort blieb Schmitthenner einige Wochen unbehelligt, bis er am 19. Juni von amerikanischen Militärs in Gewahrsam genommen wurde. Nach einigen Tagen Haft im Gefängnis von Landeck begann für Schmitthenner eine Odyssee durch mehrere Internierungslager: ein Freilager in Neu-Ulm, das Lager Kornwestheim – in Schmitthenners Lebenserinnerungen als „K.Z. Nr. 73“ firmierend, die Wehrmachtskaserne Seckenheim, das Lager Kornwestheim Nr. 75 und im Dezember 1945 das Lager Zuffenhausen.

Ausschnitt aus einem Schreiben Schmitthenners vom 30. Mai 1951 an seinen ehemaligen Universitätskollegen Willy Andreas, worin er seine Internierungshaft beschreibt (GLA N Andreas Nr. 764) | Klicken für Seitenansicht

Dort verfasste Schmitthenner, der in den Vormonaten mehrfach verhört, aber nicht formal angeklagt worden war und keine Auskünfte über die mutmaßliche Dauer seiner Haft hatte erlangen können, an den Weihnachtstagen seinen Brief an Truman, dem er sich nicht als früheres Mitglied der badischen NS-Regierung vorstellte, sondern als ehemaliger Rektor der Universität Heidelberg, die er nach eigener Einschätzung von 1938 bis 1945 „gerecht, ausgleichend und versöhnend“ geführt habe. Aus seiner NSDAP-Mitgliedschaft machte er ebenso wenig ein Hehl wie aus seiner Zugehörigkeit zur SS, die jedoch nur „ehrenhalber und nominal“ bestanden habe mit Rücksicht auf seine „öffentliche Dienststellung“. Seine politische Selbstrechtfertigung war überaus schlicht: Er habe der „nationalsozialistischen Bewegung“ gedient, die ihm als „von Gott gesendet und gewollt“ erschienen sei, weil sie in den Vorkriegsjahren „offenkundige und geradezu erlösende innenpolitische Erfolge aufzuweisen hatte“. Im Kriege habe er sie, „zudem ohne Kenntnis von im Kriegsverlauf vorgefallenen Verbrechen“, nicht verlassen „aus Treue zu unserem Land und der im Ersten Weltkrieg so bitter gewonnenen Überzeugung, dass eine innere Revolution in einem Kampf auf Leben und Tod mit Vernichtung gleichbedeutend sein müsse und dass deshalb die nötige Reform auf die Nachkriegszeit zu verschieben sei“.

Er selbst und mit ihm die übergroße Mehrheit der nun Internierten habe „somit nichts anderes getan als jeder brave amerikanische, britische, französische und russische Bürger auch. Wir haben in der Not unserem Land die Treue gehalten und unsere Kraft zur Verfügung gestellt. Dies kann vor Gott und den Menschen kein Verbrechen sein“. Wiederum für das Kollektiv der Internierten sprechend, rückte Schmitthenner mit aller Entschiedenheit ab von denen, „die kriminelle Handlungen tatsächlich begangen haben und daher als Kriegsverbrecher streng und gerecht zu bestrafen sind“. Für die große Mehrheit der anderen aber würde die Fortsetzung der Internierung „mit ihren leiblichen und seelischen Schädigungen“ eine „Verletzung unseres Lebensrechtes, unserer Ehre und unserer Menschenrechte bedeuten“. Auch sei die Haftentlassung für den Wiederaufbau Deutschlands unentbehrlich, „zumal sich unter uns die Masse der Idealisten befindet, die ohne persönlichen Vorteil nur ihrem Nächsten, ihrem Land und der Menschheit zu dienen gewillt ist“.

Welche Erwartungen Schmitthenner an sein Schreiben an den US-amerikanischen Präsidenten knüpfte, ist unklar. Auch wenn eine Antwort aus Washington ausblieb, zeigte er sich rückblickend zufrieden, dass der Brief von der Zuffenhausener Lagerleitung überhaupt weitergeleitet wurde. Wichtiger als konkrete Wirkungen scheint Schmitthenner aber die Selbstbestätigung gewesen zu sein. Für ihn war es Genugtuung, „dem maasslosen Unrecht gegenüber, das allen Unschuldigen angetan wurde, nicht geschwiegen zu haben. Insofern darf dieser Brief als Widerstand gegen das unmenschliche Massenverbrechen gewertet werden, dem wir Verhafteten unterworfen waren“.

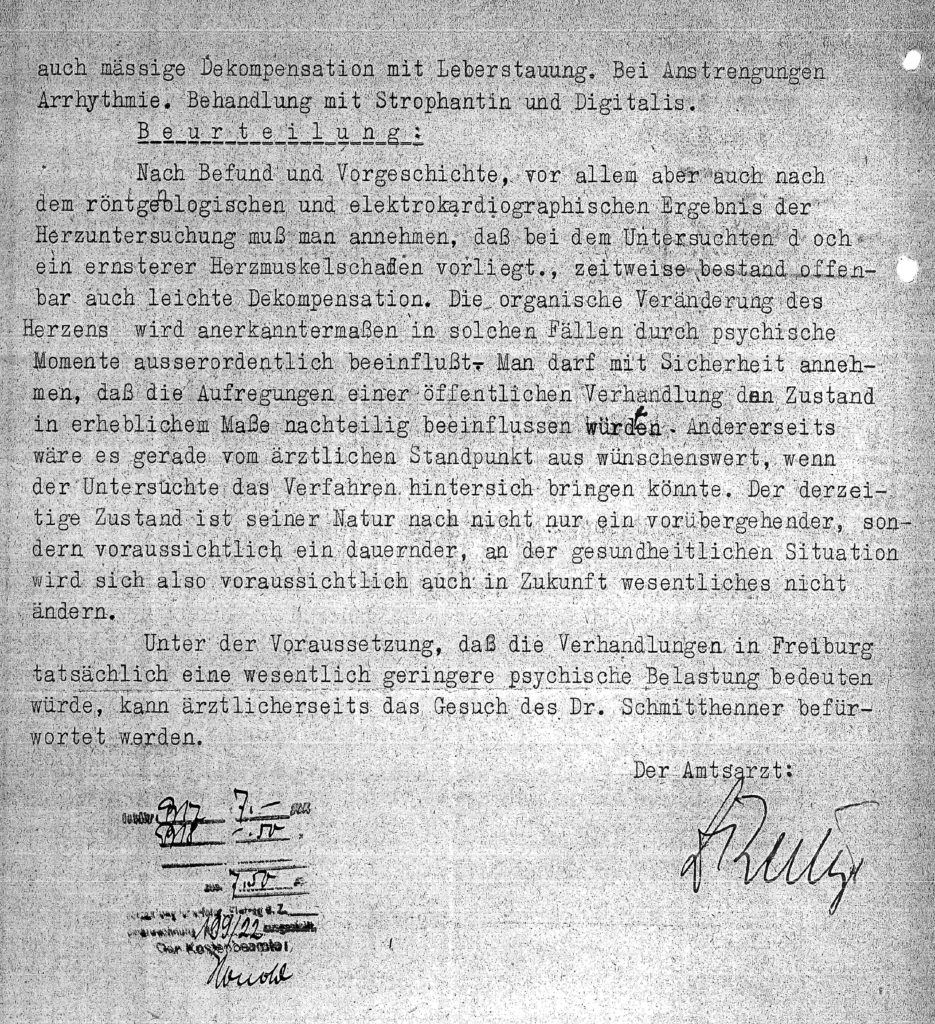

Die Internierungshaft in Zuffenhausen blieb für Schmitthenner eine weitere Episode, denn im März 1946 wurde er in die französische Besatzungszone verlegt, wo er die nächsten anderthalb Jahre in Baden-Baden zunächst im Gefängnis und nach Verschlimmerung einer Herzerkrankung im Städtischen Krankenhaus verbrachte. Ende September 1947 wurde Schmitthenner aus der Internierungshaft entlassen unter der Auflage, die französische Besatzungszone nicht zu verlassen und sich einmal monatlich bei den Militärbehörden zu melden. Für ein weiteres Jahr ließ er sich in wechselnden Krankenhäusern behandeln, und im Dezember 1948 bezog er Quartier bei seinem Bruder, der als Pfarrer in Emmendingen amtierte. Zu diesem Zeitpunkt war das Spruchkammerverfahren gegen Schmitthenner, der mit dem Ende der Internierungshaft somit noch keinen Schlussstrich unter seine politische Vergangenheit ziehen konnte, bereits angelaufen. Wegen Zuständigkeitsfragen – unklar war, ob das Verfahren in der französischen Besatzungszone (Freiburg) oder in der amerikanischen (Karlsruhe) stattfinden sollte – verzögerte es sich allerdings beträchtlich und auch wegen vermeintlicher Verhandlungsunfähigkeit Schmitthenners – sein behandelnder Arzt bestätigte ihm diese wegen einer Herzerkrankung, deutete aber zugleich eine psychosomatische Störung an mit dem Verweis, dass sich die Erkrankung möglicherweise bessern werde, wenn er den Mut fände, sich dem Spruchkammerverfahren zu stellen.

Ausschnitt aus einem Schreiben des Staatlichen Gesundheitsamtes Konstanz am Bodensee vom 8. Februar 1951 über Schmitthenners Gesundheitszustand (GLA 465f Nr. 1522) | Klicken zum Vergrößern

Hierzu war Schmitthenner indes nicht bereit und wandte sich, als der Termin der mündlichen Verhandlung näher rückte, erneut an eine höchste Instanz und schrieb am 1. Februar 1951 einen längeren Brief an Theodor Heuss, in dem er den Bundespräsidenten auf sein persönliches Schicksal aufmerksam machte als ein „Staatshelot, vertrieben, entrechtet, entehrt und nur noch mit dem Recht begabt, nach mehr als 40jährigem öffentlichen Dienst für Reich, Volk und Land, zu verhungern, wenn nicht die Hilfe der Nächsten, der Freunde und der Auslandsdeutschen dem gewehrt hätte“. Nach überstandener Leidenszeit der Internierung solle er nun „als Schlachttier auf dem Altar der Spruchkammer geopfert und endgültig zu dem langsam verendenden Menschenhaufen deutscher Patrioten geworfen werden, der, ein Inferno unter dem Boden unseres westdeutschen Bundes, wie ein lebendig Begrabener unter der Schwelle des Hauses düstert und verwest“.

Wie in dem Brief an Truman bagatellisierte Schmitthenner auch Heuss gegenüber seine Stellung in NSDAP, SS und öffentlichen Ämtern des „Dritten Reiches“. Die Leitung des badischen Kultusministeriums hob er hervor als einen „Kampf gegen den nazistischen Radikalismus“, den er „mühsam gewonnen“ habe. Seine anfänglichen Sympathien für den Nationalsozialismus hielt Schmitthenner für entschuldbar, da er diesen Irrtum mit „98 % unseres Volkes, den Kirchen und weiten Teilen des Auslandes in den Anfangs- und Aufstiegsjahren des Dritten Reiches“ geteilt habe. Eine Abkehr sei ihm während des Krieges nicht möglich gewesen, da er „ein heisses deutsches Herz besitze“ und auch klar erkannt habe, dass es „einer drohenden asiatischen Erdrosselung“ entgegenzuarbeiten gelte. Die Fortdauer der Loyalität zum nationalsozialistischen Regime habe zu den „schicksalhaften Zeit- und Wesensnotwendigkeiten“ gezählt, „die mit persönlicher Schuld und Unterstützung der nazistischen Gewaltherrschaft überhaupt nichts zu tun haben“.

Dieser Schuldverleugnung ließ Schmitthenner vehemente Angriffe auf die Spruchkammern folgen, die er mit der rhetorischen Frage einleitete: „Haben solche Spruchkammerverfahren, wie eines jetzt bei mir zwecks völliger menschlicher Vernichtung trotz schon 6 Jahre lang erlittener Verelendung beendet werden soll, noch etwas mit Recht, Sittlichkeit, Vernunft, Menschlichkeit und abendländischer Gesinnung zu tun?“ Den Kulminationspunkt seiner Ausführungen bildete die Gleichsetzung der Spruchkammerpraxis mit den Verbrechen der Nationalsozialisten: „Sieht man denn nicht, dass die Sünde des vergangenen Systems gegen Juden und anders denkende Idealisten heute gegen saubere Patrioten einfach ihre Fortsetzung findet? Sieht man nicht, dass die Untaten dieses Verfahrens mit denen der vergangenen längst zusammengewachsen sind zu einem Fleck der Schande, im Sinne von Recht und Sittlichkeit ebenso verwerflich wie jene, im Sinne von Verantwortung noch viel verwerflicher, da sie im Gegensatz zu jenen, die schlau getarnt der Kenntnis der Öffentlichkeit und ihrer Vertreter entzogen blieben, heute umgekehrt sich unter den sehenden Augen der Öffentlichkeit vollziehen und den Schutz der öffentlichen Vertretung geniessen?“ Dies alles war Schmitthenner umso unverständlicher, als der „ehemalige Reichsfeind“, der in „der ersten Psychose seines Sieges“ dieses Verfahren „erzwungen habe“, sich schon längst zurückgezogen habe und es in der Macht des Bundestages stünde, einen Schlussstrich unter die Entnazifizierung zu ziehen. Dies leitete den Schlussappell an den Bundespräsidenten ein, nun endlich einen „scharfen Strich zwischen Anständigen und Kriminellen“ zu ziehen und die Spruchkammerverfahren zu beenden – eine Bitte, die Schmitthenner aus einem „fast märtyrerhaft gewordenen Leben heraus“ vorbrachte.

Antwort aus dem Bundespräsidialamt vom 20. Februar 1951 auf Schmitthenners Schreiben an den Bundespräsidenten (GLA 465f Nr. 1522) | Klicken zum Vergrößern

Eine Antwort des Bundespräsidenten auf seinen Brief erhielt Schmitthenner nicht, aber immerhin eine Mitteilung „von einem der Räte des Bundespräsidialamtes. Dieser teilte mir im Auftrag des Herrn Bundespräsidenten Heuss mit, dass dieser meinen Brief empfangen und trotz seiner Länge gelesen habe. Mit der Entnazifizierung habe er nichts zu tun; diese sei Sache der Länder“. Schmitthenner empfand dieses „unerwartete Schreiben“, warum auch immer, „als einen kleinen Sieg“, und konnte im März 1951 einen weiteren verbuchen. Zwar blieb die von ihm so nachdrücklich geforderte Totalbeseitigung der Spruchkammerverfahren aus; diese waren aber durch die Gesetzgebung der Länder inzwischen soweit eingeschränkt worden, dass Schmitthenner davon profitierte: Da die Zentralspruchkammer Nordbaden in Karlsruhe, in deren Zuständigkeit sein Verfahren schließlich fiel, aufgrund Schmitthenners Einlassungen und zahlreicher „Persilscheine“ zu der Einschätzung gelangte, dass er weder ein „Hauptschuldiger“ noch ein „Belasteter“ – allein in diesen Kategorien sollten die Verfahren noch zum Abschluss gebracht werden – war, endete sein „Martyrium“ ohne einen formellen Schuldspruch.

Quelle: Landeskirchliches Archiv Karlsruhe (LKA) 150.028.507: Lebenserinnerungen von Paul Schmitthenner (1945–1953)

Schmitthenner Brief Bundespräsident

Ach du liebe Güte, wer sich wie Schmitthenner durchs Leben windet, der kann, ja muss herzkrank werden. Als entfernter Verwandter tut es weh dieses unsägliche Schreiben an Heuss zu lesen.