Die Ausschaltung einer „zweifellos haltlosen Lehrerin“ – Zur Rolle des badischen Kultusministeriums im Repressionsapparat der Diktatur

Die Angehörigen der badischen Ministerialbürokratie haben sich – die einzelnen Ressorts und auch die verschiedenen Dienstränge übergreifend – nach 1945 zugutegehalten, im Repressionsapparat der Diktatur innerlich widerstrebend mitgewirkt und im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht zu haben, in Einzelfällen schützend oder mildernd zu agieren. Dieses Rechtfertigungsnarrativ taucht in nahezu allen Spruchkammerakten auf: in der des kommissarischen Leiters des Justizministeriums Johannes Rupp, der sich im März 1933 der Forderung des Gauleiters Robert Wagner widersetzte, den psychisch kranken sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten Christian Daniel Nußbaum in einem Schnellverfahren zum Tode verurteilen zu lassen, ebenso wie in der des Regierungsobersekretärs im Kultusministerium Karl Kober, der seine Tätigkeit in der Registratur der Behörde dazu nutzte, die katholische Stiftungsverwaltung frühzeitig über bedrohliche Anordnungen und Befehle der Gauleitung, des Sicherheitsdienstes oder der Reichsregierung zu unterrichten. Dass es solche retardierenden Einwirkungen der Ministerialbürokratie gegeben hat, steht außer Zweifel – auch wenn sich in vielen Einzelfällen stichhaltige Belege für die in den Spruchkammerverfahren beanspruchten Handlungen nicht finden lassen. Ebenso klar ist aber auch, dass der Repressionsapparat der Diktatur nicht durchgehend so eindimensional funktionierte, wie es das Rechtfertigungsnarrativ der Ministerialbeamten suggeriert, und Willkürmaßnahmen gegen die Freiheit und den Besitz von Personen keineswegs nur von außen – von Parteigliederungen der NSDAP oder „von Berlin“ – ausgingen. Die Komplexität von Repressionskonstellationen und die Beteiligung der Ministerialbürokratie an ihnen seien im Folgenden an einem Beispiel aus dem Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums illustriert, das insofern in Widerspruch zu dem gängigen Rechtfertigungsnarrativ steht, als in diesem Fall das Verwaltungshandeln nicht mildernd, sondern verschärfend wirkte.

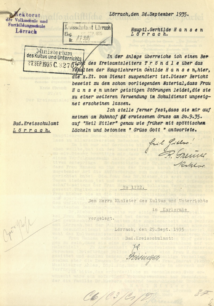

Frauen beim Zeigen des Hitlergrußes im Jahr 1938 (Von Bundesarchiv, Bild 183-H13160 / Unbekannt / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, httpss://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5364003) | Klicken zum Vergrößern

Das Opfer war die 1893 geborene Gerhilde Hansen, die seit 1924 als Hauptlehrerin an der Volksschule Lörrach tätig war. Hansen, die ihren Ehemann als Soldat im Ersten Weltkrieg verloren hatte, war in den Jahren der Weimarer Republik Anhängerin der rechtskonservativen Deutschnationalen Volkspartei gewesen, gehörte also nicht unbedingt dem politischen Milieu an, in dem die nationalsozialistische Machtübernahme mit großer Skepsis beobachtet wurde und ein günstiger Nährboden für oppositionelles Verhalten existierte. Gleichwohl geriet sie ausweislich ihrer Personalakte schon 1933 in Schwierigkeiten: Mitte Dezember wandte sich der Rektor der Lörracher Volksschule an das zuständige Kreisschulamt, um mitzuteilen, dass Hansen von einem 13-jährigen Schüler denunziert worden sei, der sie bei einer Spendensammlung für bedürftige Lehrerwaisen mit dem sogenannten Deutschen Gruß angesprochen habe. Auf diesen habe sie bei der Begrüßung mit „Guten Tag“ und bei der Verabschiedung mit „Heil Moskau“ reagiert. Zeuginnen des Vorfalls waren zwei Erstklässlerinnen, von denen eine die Aussage des jungen Denunzianten bestätigte, während die andere gehört hatte, dass Lehrerin Hansen mit „Heil Deutschland“ geantwortet habe. Welche Worte gefallen waren, ließ sich nicht zweifelsfrei rekonstruieren, aber dass Hansen grundsätzliche Vorbehalte gegen den Deutschen Gruß hatte, war klar, da sie dem Rektor gegenüber offen ausgesagt hatte: „Ich grüße erst ‚Heil Hitler‘, wenn ich muss und dann kommt es mir doch nicht aus dem Herzen“. Der Rektor berichtete dem Kreisschulamt weiterhin, dass er selbst auch schon beobachtet habe, wie Hansen beim Deutschen Gruß „die Hand nur ein wenig“ erhebe und „das entsprechende Gesicht dazu“ aufsetze. Auch beim Lörracher Bürgermeister und NSDAP-Kreisleiter Reinhard Boos hätten bereits mehrere Eltern Beschwerde geführt, dass Hansen „absolut nicht hinter dem neuen Staat stehe“. Unmittelbare dienstrechtliche Folgen hatten die Denunziation des Schülers und die kritischen Aussagen von Rektor und Bürgermeister allerdings nicht, denn im Kultusministerium in Karlsruhe nahm man den Vorfall bloß zu den Akten. Hierzu mag auch die demonstrative Einsichtsbereitschaft Hansens beigetragen haben, die in einem Schreiben bekannte, sich wegen ihrer „anfänglichen Abneigung gegen den Nationalsozialismus“ innerhalb des Lehrerkollegiums selbst isoliert zu haben und für die „Mutlosigkeit in meiner politischen Meinung“ selbst verantwortlich zu sein, da sie es nicht fertig bringe, über ihre Bedenken mit anderen Menschen zu sprechen.

Die Überwindung dieser Scheu wurde Hansen ein halbes Jahr später zum Verhängnis, als sie sich Anfang Juli 1934 beim Besuch einer ehemaligen Nachbarin in Lörrach freimütig über den sogenannten Röhm-Putsch äußerte, in dessen Verlauf zahlreiche hohe Funktionäre der SA und auch einige konservative Politiker ermordet worden waren. Hansen hielt dies, wie der im Treppenhaus Ohrenzeuge des Gesprächs gewordene Sohn der Besuchten, Zahnarzt Dr. Karl Kirchhofer, der Polizei weitertrug, für „einen schweren Schlag, der Erbitterung hervorgerufen hat, vor allem bei den Angehörigen der Erschossenen. Ich betrachte die Tat Hitlers als einen Mord. Hitler hat ja 1923 dasselbe getan. Er hat sich gegen die damalige Regierung aufgelehnt, er ist dafür aber nicht an die Wand gestellt worden, sondern nach langen Gerichtsverhandlungen zu drei Jahren angenehmer Festungshaft verurteilt worden. Nach den Vorgängen der letzten Tage muss ja jeder fürchten, auch eines Tages an die Wand gestellt zu werden“. Infolge der Denunziation wurde von dem Oberstaatsanwalt beim Sondergericht Mannheim ein Ermittlungsverfahren gegen Hansen eingeleitet wegen eines Vergehens gegen die „Verordnung des Reichspräsidenten zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung“ vom 21. März 1933, die „unwahre oder gröblich entstellte“ Behauptungen „tatsächlicher Art“, die geeignet sind, „das Wohl des Reichs oder eines Landes oder das Ansehen der Reichsregierung oder einer Landesregierung oder der hinter diesen Regierungen stehenden Parteien oder Verbänden schwer zu schädigen“, unter Strafe stellte.

Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen endeten für Hansen glimpflich mit einem Einstellungsbeschluss vom 16. August 1934: Die Aussagen der Beschuldigten, so hieß es dort, stellten „keine Behauptungen tatsächlicher Art dar, sondern ein politisches Werturteil“, das nach der Heimtücke-Verordnung nicht strafbar sei – dies sollte sich erst ändern, als die Verordnung am Jahresende 1934 in modifizierter Form zum „Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen“ erhoben wurde. Dass sie nach dem im Sommer 1934 geltenden Strafrecht wegen ihrer Äußerungen nicht belangt werden konnte, bedeutete für die Lörracher Lehrerin indes nicht das Ende des Ungemachs, denn im Kultusministerium sah man keinen Anlass, die Angelegenheit damit auf sich beruhen zu lassen. Unmittelbar bei Bekanntwerden der Vorwürfe war Hansen unter Gehaltskürzung beurlaubt und ein Dienststrafverfahren gegen sie eröffnet worden, das für die Dauer der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ausgesetzt wurde. Nach deren Einstellung wartete man in Karlsruhe noch mehr als drei Monate ab, prüfte die Frage, ob eine unterdessen ergangene Amnestie für Beleidigungen des Führers und Reichskanzlers sich auch auf Dienststrafen wegen solcher Vergehen erstrecke, und ließ dann eine Anklageschrift aufsetzen, um bei der Dienststrafkammer eine Strafversetzung Hansens zu erwirken. In einer Mitteilung hierüber an das zuständige Kreisschulamt wurde ausdrücklich bedauert, dass man „im Hinblick auf das Straffreiheitsgesetz doch solche dienststrafrechtlichen Fälle nicht mit der Schärfe behandeln“ könne, „wie sie es eigentlich verdienen“. Wenn die gebotene Dienstentlassung somit nicht zu erreichen sei, müsse die „zweifellos haltlose Lehrerin“ doch auf jeden Fall „aus der Nähe der Schweizer Grenze“ entfernt werden, „um sie den Einflüssen französischer Propaganda zu entziehen“.

In diesem Sinne wurde von Oberregierungsrat Josef Denz, einem der Verwaltungsjuristen des Kultusministeriums, die Anklageschrift verfasst, deren Argumentation die Freiburger Dienststrafkammer in der Verhandlung des Falles im März 1935 allerdings in wesentlichen Punkten nicht folgte. In der sachlichen Bewertung der inkriminierten Aussagen ergab sich für die Kammer „ein die Angeklagte in wesentlichen Punkten weniger schwer belastender Tatbestand als der in der Anklage“, und die auch von ihr anerkannten Dienstpflichtverstöße hielt sie nicht für so gravierend, dass die Strafe der Versetzung gerechtfertigt wäre. Dies wäre allenfalls in Betracht gekommen, wenn das jüngste Straffreiheitsgesetz nicht eine generell nachsichtige Beurteilung geboten hätte. Milderungsgründe erblickte die Kammer auch in der Persönlichkeit der Beschuldigten, die „mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst bemüht war, nicht nur über äussere Vorgänge, sondern auch über ihr Denken die Wahrheit zu sagen“. Sie sei „eine aufrechte Persönlichkeit, die sich nicht leicht beeinflussen“ lasse, „sondern ehrlich bemüht ist, sich auch in politischen Dingen selbständig ihr Urteil zu bilden“. Dazu allerdings fehle ihr „aber dann doch wieder das richtige politische Gefühl und Verständnis“. In der Gesamtwürdigung des Falls verwarf die Dienststrafkammer sowohl die Versetzung als auch die Geldstrafe, die vom Kultusministerium als Mindestsanktionen gefordert worden waren, und sprach lediglich die Ordnungsstrafe eines Verweises aus. Für Hansen bedeutete dies die Möglichkeit zur Rückkehr in den Schuldienst in Lörrach und die Nachzahlung ihrer seit dem Sommer 1934 einbehaltenen Gehaltsteile.

Zur Rückkehr in den Dienst kam es jedoch nicht, da das Kultusministerium die Suspendierung aufrecht erhielt – auf welcher Rechtsgrundlage dies geschah, erschließt sich aus den Personalakten nicht. Das dort dem Urteil der Dienststrafkammer folgende Schriftstück ist ein Schreiben des Lörracher Rektors, der erneut Beschwerde über Hansen führte und dem Kreisschulamt eine Aussage des Kreisamtsleiters der Nationalsozialistischen Handwerks-, Handels- und Gewerbeorganisation zugänglich machte, der zufolge die suspendierte Lehrerin „unbedingt an einem Verfolgungswahn“ leide: Sie habe an ihren Vermieter, wie dieser ihm zugetragen habe, in „kaum wiederzugebender Art die Aufforderung zum ausserehelichen Beischlaf gerichtet“. Dem Kultusministerium war dies eine willkommene Gelegenheit, erneut eine dienstpolizeiliche Untersuchung anzuordnen, mit der das Kreisschulamt beauftragt wurde. Über die Anhörung Hansens am 8. Oktober 1935 nahm Kreisschulrat Johannes Curth zu Protokoll, dass die Beschuldigte „verletzende Reden“ gegenüber ihrem Vermieterehepaar zugegeben und als Erklärung hierfür ihre Verärgerung über die Kündigung des Mietverhältnisses angeführt habe; man sei aber inzwischen „in durchaus verbindlichem Verhältnis voneinander geschieden“. Obwohl es sich laut dem Protokoll, in dem von der angeblichen sexuellen Belästigung gar keine Rede ist, eher um eine gewöhnliche Konfliktsituation gehandelt haben dürfte, sah sich das Kultusministerium zu weiteren Maßnahmen veranlasst und forderte Hansen auf, sich einer Untersuchung beim staatlichen Gesundheitsamt zu unterziehen. Hierüber liegt ein achtzeiliges Gutachten vor, dass der suspendierten Lehrerin bei guter körperlicher Gesundheit attestierte: „In seelischer Hinsicht besteht eine geistige Störung die sich in Verfolgungswahn und hauptsächlich auf sexual-pathologischem Gebiet äussert. Diese Störung hängt wahrscheinlich mit den Wechseljahren zusammen. Die Ausübung des Berufes ist Frau Hansen deshalb unmöglich“. Was zuvor mit den Mitteln des Dienststrafrechts nicht gelungen war, erreichte das Kultusministerium, indem es den Vorwurf sexueller Devianz, der eine Beamtin gewiss schwerer traf als einen männlichen Staatsdiener, instrumentalisierte: Eine unbequeme und auf ihre politische Unabhängigkeit bedachte Lehrerin wurde der Möglichkeit zur Ausübung ihres Berufes beraubt und vermutlich in eine schwierige wirtschaftliche Lage gebracht, da die Pension der 42-jährigen kaum ausgereicht haben dürfte, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Wer im Kultusministerium die treibende Kraft hinter dem harten Vorgehen gegen die Lörracher Lehrerin war, ist anhand der überlieferten Akten nicht auszumachen. Dass Minister Otto Wacker den Fall zur Chefsache gemacht hat, ist denkbar; wahrscheinlicher ist indes, dass der Leiter der Abteilung für Volksschulen, Ministerialrat Karl Gärtner, im Zuge der konsequenten politischen Säuberung der Volksschullehrerschaft ein Exempel statuieren wollte. Von welchen Motiven sich der einzige ministerialbehördliche Akteur, der aus den Quellen hervortritt, Oberregierungsrat Josef Denz, leiten ließ, ist ebenfalls unklar: Möglicherweise meinte Denz, der bereits seit 1924 im Kultusministerium tätig war, sich zur Sicherung seiner eigenen Stellung gegenüber den frisch avancierten nationalsozialistischen Parteibuchbeamten in der Behörde als politischer Scharfmacher profilieren zu sollen. Schützend oder mildernd gegenüber dem Repressionsapparat der Diktatur agierte, wie es dem badischen Beamtentum laut der Nachkriegsaussagen der Ministerialbeamten angeblich inhärent war, in dem Fall Gerhilde Hansen jedenfalls keiner der Verantwortlichen auf Seiten des Kultusministeriums.

Quellen:

Generallandesarchiv Karlsruhe 235 20215, 20217, 20218