Die „fürsorgerische Überwachung“ von „Personen, die dringend verdächtig sind, geschlechtskrank zu sein und die Geschlechtskrankheit weiter zu verbreiten“ – Zur Tätigkeit der Gesundheitsbehörden in Karlsruhe und Stuttgart

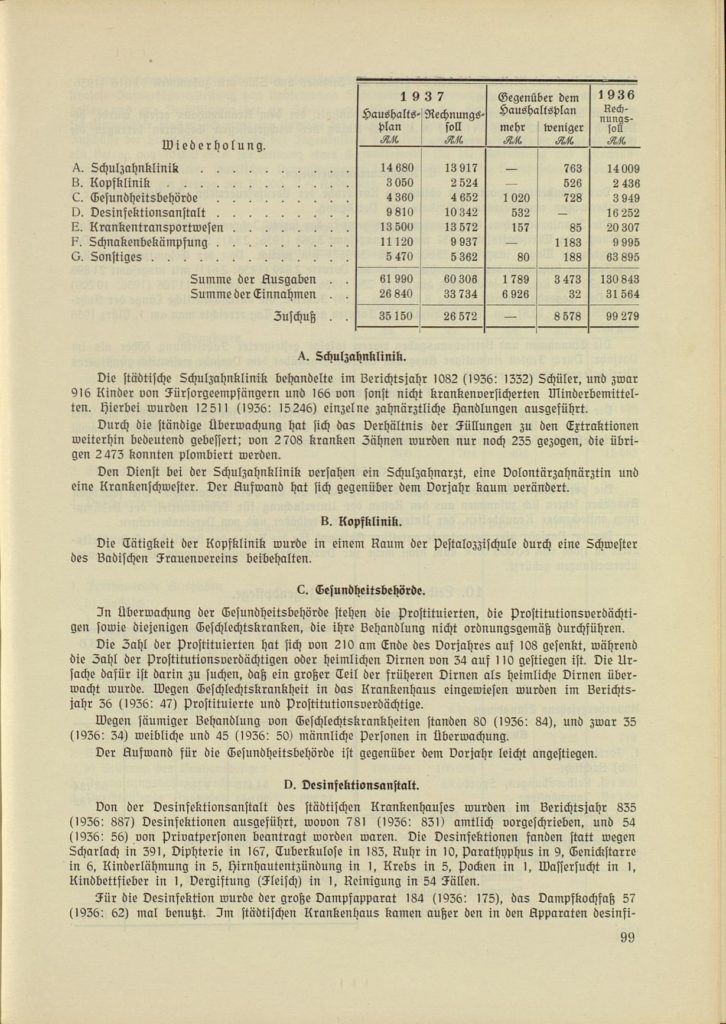

Auszug Verwaltungs- und Rechenschafts-Bericht der Landeshauptstadt Karlsruhe 1937, S. 99, aus: Sammlungen der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe | Klicken zum Vergrößern

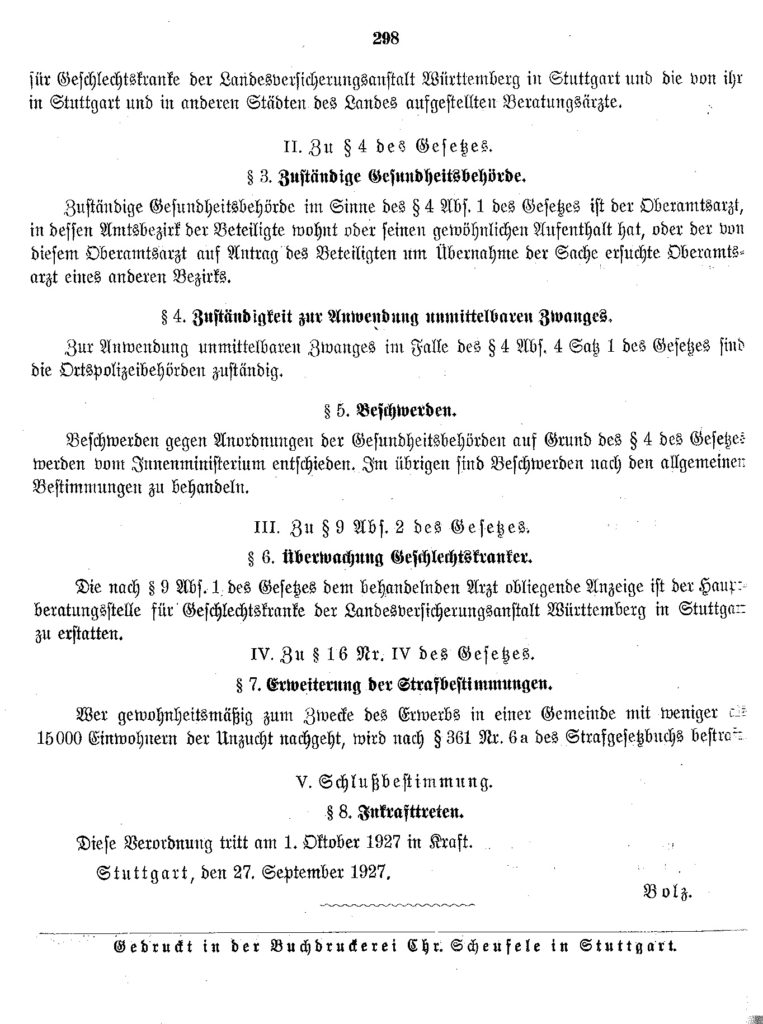

Das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 18. Februar 1927 hielt in seinem dritten Paragrafen Folgendes fest: „Die Durchführung der aus diesem Gesetz erwachsenden gesundheitlichen Aufgaben ist Gesundheitsbehörden zu übertragen“. Den Gesundheitsbehörden, die in der Folge Sektionen der Städtischen Gesundheitsämter bildeten – oftmals aber auch als dem Gesundheitsamt gleichbedeutend zu verstehen waren – oblag also seit Verabschiedung des zitierten Gesetzes generell die Überwachung und Kontrolle von Geschlechtskrankheiten. Verschiedene Gruppen wie bereits Geschlechtskranke, der Geschlechtskrankheit oder der Prostitutionsausübung verdächtige Personen ebenso wie Prostituierte selbst – und hier sowohl die eingeschriebenen, das heißt, die gemeldeten Prostituierten, als auch die „heimlichen Dirnen“ – gehörten zum Klientel der Gesundheitsbehörden. Grundlegend für die Definition ihres Zuständigkeitsbereichs: Die diskursive Verknüpfung von Geschlechtskrankheiten und Prostitution sowie die Vorstellung von der Prostituierten als die hauptsächliche Infektionsquelle venerischer Krankheiten.

In die Verantwortlichkeit der Gesundheitsbehörden fielen alle Aufgaben bezüglich der Erfassung und versuchten Eindämmung von Geschlechtskrankheiten. Sie führten Geschlechtskranke ärztlichen Untersuchungen zu, Frauen mussten sich bei der Gesundheitsbehörde zunächst anmelden, wenn sie der Prostitution gewerbsmäßig nachgehen wollten, und sich dann als eingeschriebene Prostituierte regelmäßig dort melden und auf venerische Erkrankungen begutachten lassen. Andere Institutionen – vorrangig die Polizei – meldeten bestimmte Personen, die sie als geschlechtskrank oder zumindest als der Geschlechtskrankheit verdächtig und diese weiterverbreitend, überprüft, registriert und vielleicht sogar festgenommen hatten. Die Gesundheitsbehörden mussten ihrerseits diesen Meldungen und Anzeigen nachgehen und verpflichteten gegebenenfalls die erfassten Frauen und Männer, sich einzuschreiben und untersuchen zu lassen. Dieser Umstand deutet bereits an, dass die Gesundheitsbehörden durchaus berechtigt waren, Disziplinarmaßnahmen gegenüber Personen, bei denen eine venerische Krankheit diagnostiziert wurde, anzuordnen und einzuleiten, wie etwa die zwangsweise Vorführung bei einem Arzt oder die unfreiwillige Unterbringung und Behandlung in einem Krankenhaus. Hinsichtlich der Zwangseinweisungen in ein Krankenhaus erklärte etwa die Karlsruher Gesundheitsbehörde in ihrem Tätigkeitsbericht für das Wirtschaftsjahr 1937, dass diese dann nötig wären, wenn die „Erkrankten keinerlei Einsicht für ihre Erkrankung“ zeigten und „durch ihren Lebenswandel ihre Umwelt“ gefährdeten. Auch die Vorlage eines Gesundheitszeugnisses – zum Teil durch einen dezidiert von den Gesundheitsbehörden bestimmten Arzt – konnte unter Androhung von Sanktionen bei Zuwiderhandeln verlangt werden. Gleichfalls waren die Gesundheitsbehörden berechtigt, Häftlinge in Justizvollzugsanstalten auf Geschlechtskrankheiten untersuchen zu lassen. Die Gesundheitsbehörden nahmen somit vorrangig gesundheitsfürsorgerische Aufgaben wahr, sahen sich aber zweifellos auch dazu berufen, auf ihre Klienten Einfluss zu nehmen und, wie es wiederum die schriftliche Aufstellung der Gesundheitsbehörde in Karlsruhe von 1937 nahelegt, „diese wieder zu einem geordneten Lebenswandel zurückzuführen“, der ihnen zuvor vermeintlich abhandengekommen war.

Bei all ihren Aufgabenbereichen und hinsichtlich des großen Kreises der von ihnen Betreuten wiesen die Gesundheitsbehörden ein funktionierendes Netzwerk mit anderen Behörden und Institutionen auf, allen voran der Polizei, aber auch der Jugend- und Wohlfahrtspflege, den Geschlechtskrankenabteilungen der Krankenhäuser, Beratungsstellen sowie des Fürsorgeamts. Das zeigt sich besonders deutlich nach der Verschärfung des § 361, 6 Reichsstrafgesetzbuch (RStGB) durch die Nationalsozialisten im Juni 1933. Der Paragraf regelte seit 1871 die Fragen zur Prostitution. Durch seine Neufassung und Ausdifferenzierung 1933 erlangten die Polizeibehörden wieder extensivere Zugriffsrechte auf den Bereich des Sexgewerbes, nachdem ihnen diese 1927 mit Inkrafttreten des Geschlechtskrankheiten-Gesetzes eigentlich weitestgehend entzogen worden waren. Nun billigte der novellierte § 361, 6 RStGB der Polizei zu, jede Person zu überprüfen und gegebenenfalls festzusetzen, die „öffentlich in auffälliger Weise oder in einer Weise die geeignet ist, einzelne oder die Allgemeinheit zu belästigen“ zu prostitutiven Sexualkontakten aufforderte oder sich dazu anbot. Es lag also fortan im Ermessen der Polizei, wer als „auffällig“ oder „belästigend“ galt. All jene, die sie aufgrund dessen festnahm, waren dann der „Gesundheitsbehörde anzuzeigen oder zur Untersuchung vorzuführen“ – das schrieb ein Erlass des badischen Innenministeriums an die Bezirksämter und Polizei vom 19. August 1933 fest. Hierzu traf die Polizei weiterhin „entsprechende Vereinbarungen“ mit den Gesundheitsbehörden, um eine „reibungslose und enge Zusammenarbeit“ zwischen den beiden Institutionen zu gewährleisten. Die Kooperation zwischen Polizei und Gesundheitsbehörde zahlte sich zumindest in Baden schon bei einer Polizeiaktion 1934 unter anderem in Mannheim und Karlsruhe gegen das Prostitutionsmilieu aus: Die Polizei konnte im Zuge ihrer Ermittlungen und Verhaftungen von Milieuangehörigen vorab auf das speziell über Prostituierte und prostitutionsverdächtige Frauen gesammelte Datenmaterial der Gesundheitsbehörden zurückgreifen.

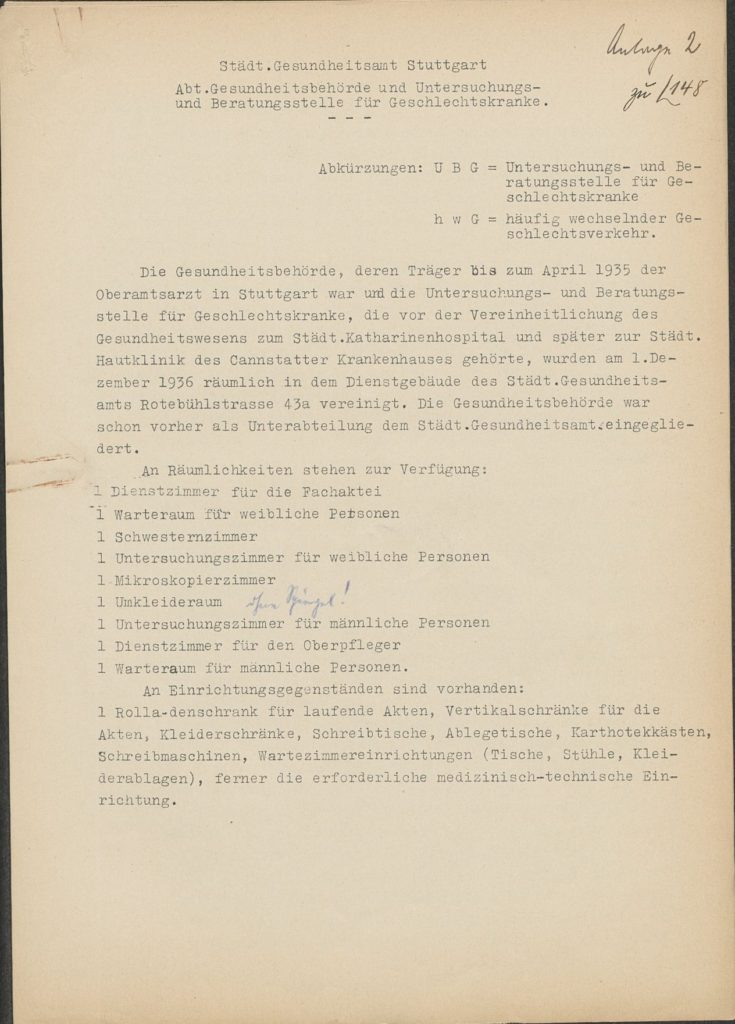

Auszug Bericht über Besichtigung des Städt. Gesundheitsamts Stuttgart, Abt. Gesundheitsbehörde und Untersuchungs- und Beratungsstelle für Geschlechtskranke, Stuttgart, 29.4.1937, S. 1, in: HStA Stuttgart E 151-53 Bü 773, n. fol. | Klicken zum Vergrößern

Die Gesundheitsbehörden bildeten Unterabteilungen der Städtischen Gesundheitsämter und sie verblieben auch nach der Vereinheitlichung des Gesundheitswesens durch die nationalsozialistischen Machthaber ab 1934 und damit nach der Verstaatlichung der Gesundheitsämter größtenteils im Aufgabenbereich der lokalen Einrichtungen. In Stuttgart wurde die Gesundheitsbehörde auch räumlich mit der Untersuchungs- und Beratungsstelle für Geschlechtskranke 1936 im Dienstgebäude des Städtischen Gesundheitsamtes in der Rotebühlstraße 43 a zusammengeführt. Hier arbeiteten dann ein leitender und ein Assistenzarzt, eine Schwester-Diakonissin sowie ein Bruder-Diakon und eine Fürsorgerin. Eine Besonderheit in Stuttgart – im Falle anderer Gesundheitsbehörden bliebe zu überprüfen, ob es auch dort jeweils gängige Praxis war – lag darin, dass bei der dortigen Gesundheitsbehörde zusätzlich sämtliche Anzeigen der Polizei über Ansteckungen von „nicht dem hwG [häufig wechselnden Geschlechtsverkehr] nachgehenden Personen“ mit einer Geschlechtskrankheit eingingen. Ebenso kamen hier alle Festnahmen von Frauen zur Meldung, die obdachlos durch die Polizei aufgegriffen worden waren. Angeblich handelte es sich hierbei sowieso um einen dem gängigen Klientel der Gesundheitsbehörde „verwandten“ oder gar den „gleichen Personenkreis“. Wie die Ausführungen des Ministerialrates Dr. Stähle an das Innenministerium vom 29. April 1937 über eine Besichtigung der Abteilung Gesundheitsbehörde im Stuttgarter Gesundheitsamt zeigen, griff die Gesundheitsbehörde gleichermaßen präventiv ein, indem sie manche Klienten an die freie „Gefährdetenfürsorge zur Unterbringung in ihren Heimen“ übergab oder andere wiederum an die Polizei zur längerfristigen Beobachtung meldete.

In Karlsruhe absolvierte die Gesundheitsbehörde, zusätzlich zu ihren herkömmlichen Aufgaben, Hausbesuche durch die jeweils zuständigen Fürsorgerinnen im Außendienst. Diese dienten vor allem der „nachgehenden Fürsorge für Gefährdete“ und richteten ihr Augenmerk außerdem auf Prostituierte, die „Anlaß zu Klagen“ boten, weil sie ihre Gesundheitszeugnisse entweder gar nicht oder nur unregelmäßig bei der Gesundheitsbehörde vorlegten – immerhin überwachte die Karlsruher Gesundheitsbehörde in den Jahren 1936/37 circa 200 Frauen, die dem Sexgewerbe nachgingen. Mit dem Problem der Gesundheitszeugnisse von Prostituierten kämpfte in Karlsruhe die Behörde seit ihrer Einrichtung 1927 immer wieder, da hier das Prinzip der freien Ärztewahl galt, das heißt, die Prostituierten waren nicht verpflichtet, zu einem Amtsarzt zu gehen, sondern konnten die turnusgemäße Untersuchung auf Geschlechtskrankheiten bei einem Arzt durchführen lassen, für den sie sich selbst entschieden. Die Möglichkeit der freien Arztwahl führte dazu – so formuliert es Walter Müller, seit 1934 Assistenzarzt der Haut- und Geschlechtskrankenabteilung am Städtischen Krankenhaus Karlsruhe in seiner Dissertation von 1937 über die Handhabung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in der Stadt Karlsruhe, dass sich die Prostituierten „immer dort ihre Gesundheitsatteste einholen, wo die wenigsten von ihnen krank befunden werden.“ Das wiederum führte dazu, dass zum Beispiel bei einem Facharzt, der im Jahr 1935 insgesamt über 1500 Kontrolluntersuchungen an Prostituierten durchführte, keine einzige der Frauen für krank befunden wurde; ein Umstand, der nach Meinung der bei der Gesundheitsbehörde Beschäftigten nicht korrekt sein konnte. Doch die Karlsruher Gesundheitsbehörde sah sich nicht nur mit einer zu bemängelnden Praxis bei der Vorlage von Gesundheitszeugnissen durch Prostituierte konfrontiert, auch litt sie unter Personalengpässen. In diesem Zusammenhang sah sich die Behörde unter anderem 1936/37 genötigt, die Hausbesuche durch Fürsorgerinnen vorübergehend einzustellen, weil die einzige Fürsorgerin Leiblein heillos überarbeitet war. Erst die Einstellung einer zweiten Fürsorgerin, Ruth Stier, im Sommer 1937 brachte der Gesundheitsbehörde in diesem Bereich wieder Entlastung, sodass die Hausbesuche wieder aufgenommen werden konnten.

Auszug Verordnung des Innenministeriums über die Durchführung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Vom 27. September 1927, in: Regierungsblatt für Württemberg 31, 1927, S. 297 f., hier: S. 298. | Klicken zum Vergrößern

Anhand der Tätigkeit der Gesundheitsbehörden lassen sich Kontinuitäten hinsichtlich der Erfassung und Disziplinierung von Frauen und Männern, die an einer venerischen Krankheit litten, oder die verdächtigt wurden, geschlechtskrank zu sein, von der Weimarer Republik über das „Dritte Reich“ hin zur Nachkriegszeit ausmachen. Aufgefordert durch das Geschlechtskrankheiten-Gesetz von 1927 begannen die Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten Karteien anzulegen, in denen sie alle dort gemeldeten Personen verzeichneten. Diese karteimäßige Erfassung erweiterten sie stetig, wenn eine Person zum Beispiel über einen längeren Zeitraum hinweg oder dauerhaft verpflichtet war, bei der Gesundheitsbehörde vorstellig zu werden oder sich dort untersuchen zu lassen. Auch im Falle von wiederholten Festnahmen durch die Polizei potenzierten sich etwa die Aufzeichnungen über einzelne Frauen bei den Gesundheitsbehörden, sei es, dass sie häufig – unerlaubt oder trotz diagnostizierter Geschlechtskrankheit – der Prostitution nachgegangen waren, oder wie im Falle Stuttgarts, sich „unterkommenslos herumtrieben“ und dadurch der Polizei auffielen.

Die Karteien, die bei den Gesundheitsbehörden vor 1933 vermutungsweise tatsächlich nur zur übersichtlichen Registratur der gesundheitlich zu überwachenden Gruppen sowie zur Verzeichnung getroffener Maßnahmen geschaffen und fortgeführt wurden, nutzten die Nationalsozialisten dann zur verstärkten Verfolgung bestimmter Personen. Gleichfalls konnten sie relativ problemlos das Personal der Gesundheitsbehörden hierfür instrumentalisieren, indem von den Gesundheitsbehörden Informationen und Daten über ihre Klienten für sogenannte „Asozialenkarteien“ und für eine „erbbiologische Bestandsaufnahme“ an andere hiermit beschäftigte Stellen wie etwa das Rassenpolitische Amt weitergegeben wurden. Das konnte Konsequenzen und Repressionsmaßnahmen wie Verfolgung, Arbeitszwang, Anstaltsunterbringung, Entmündigung, Zwangssterilisation, Internierung und „rassenhygienische Ausmerze“ nach sich ziehen. Als „Asoziale“ galten Betreffende insbesondere dann, wenn sie sich den Vorgaben der Gesundheitsbehörde entzogen. Sie waren damit theoretisch allen nationalsozialistischen Disziplinierungsmöglichkeiten ausgesetzt, ihnen drohte vielfach auch die KZ-Haft.

Nach dem Krieg arbeiteten die Gesundheitsbehörden weiter – das Personal verblieb weitestgehend in seinen Positionen – und unterstützten die alliierten Besatzungsbehörden ebenfalls bei deren Versuch, dem Problem der sich ausbreitenden Geschlechtskrankheiten zu begegnen. Sie überwachten also weiterhin vor allem Prostituierte und andere Frauen, die der Geschlechtskrankheit verdächtig waren. Die Fürsorgerin der Gesundheitsbehörde in Stuttgart, Fräulein Nagel, schoss sogar über das Ziel ihrer Tätigkeit hinaus, indem sie im Mai 1945 eine Anzahl von Prostituierten für den Einsatz in den Bordellen der französischen Besatzer vorschlug, die „am schwersten belastet waren“. Sie handelte dabei gemäß der Vorstellung von Kriminalsekretär Klein, der es für untragbar hielt, dass eventuell „unbescholtene Mädchen“ ins Bordell kämen; also empfahl Nagel lieber Frauen, die nach ihrer Meinung ohnehin für ein „geregeltes“ Leben verloren schienen.

Quelle: Bericht über Besichtigung des Städt. Gesundheitsamts Stuttgart, Abt. Gesundheitsbehörde und Untersuchungs- und Beratungsstelle für Geschlechtskranke, Stuttgart, 29.4.1937, S. 1-6, in: HStA Stuttgart E 151-53 Bü 773, n. fol.

2_Anzuhängende Quelle