„Schweineschmalzstullenfresser“ und „Hopfenjauchekonsument“: zwei anonyme Kommentare zu den „rassischen Säuberungen“ an der Universität Heidelberg 1933

Ihre wohl wichtigsten Beiträge zur Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur leisteten die Landesministerien in Baden und Württemberg mit dem Vollzug der personellen „Gleichschaltung“ des öffentlichen Dienstes im Frühjahr und Sommer 1933. Die Verantwortlichen in den Ministerien in Karlsruhe und Stuttgart beschränkten sich dabei nicht auf die rein administrative Umsetzung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, sondern konnten im Rahmen der reichsrechtlichen Vorgaben beträchtliche Handlungsspielräume nutzen, etwa mit den Einzelfallentscheidungen darüber, wer denn als vermeintlicher Parteibuchbeamter der Weimarer Zeit ohne Versorgungsansprüche nach Paragraph 2 entlassen oder wegen mangelnder Perspektive eines rückhaltlosen Eintretens „für den nationalen Staat“ nach Paragraph 4 des Gesetzes zur Ruhe gesetzt werden sollte. Zumal bei den „rassischen Säuberungen“ bedurfte es zumindest im badischen Fall auch gar keines Anstoßes durch die Reichsgesetzgebung: Hier preschte Reichskommissar Robert Wagner am 5. April 1933 mit einem Erlass zur Kollektivbeurlaubung sämtlicher im badischen Staatsdienst stehender „Angehöriger der jüdischen Rasse“ voran, die in zahlreichen Fällen wenige Tage später rückgängig gemacht werden musste, als die Ausnahmeregelungen für jüdische Altbeamte und Weltkriegsteilnehmer des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums in Kraft traten.

Beim Blick auf die Folgen der personellen „Gleichschaltung“ des öffentlichen Dienstes richtet sich der Fokus verständlicherweise zumeist auf die individuellen Schicksale der Entlassenen, deren berufliche Karrieren jäh unterbrochen wurden und die vielfach in eine überaus prekäre materielle Situation gerieten. Weit weniger präzise zu fassen sind die Auswirkungen auf die „gleichgeschalteten“ Institutionen, in denen die „Säuberungen“ vom Frühjahr und Sommer 1933 einen hohen Anpassungsdruck verursachten: Wer nicht selbst überzeugter Nationalsozialist war und vielleicht sogar grundsätzliche Vorbehalte gegen die aktuellen politischen Entwicklungen hatte, mochte es für die plausibelste Handlungsstrategie halten, sich keine Blöße zu geben und besonderes Wohlverhalten zu zeigen, um sich selbst oder auch die Institution, in der man Verantwortung trug, vor weiteren politischen Einwirkungen zu schützen. In den im Rahmen unseres Forschungsprojekts zu sichtenden Quellen der Interaktion der Landesministerien mit den ihnen unterstellten Einrichtungen scheinen die Folgen dieses Anpassungsdrucks in vielerlei Gestalt auf, und nicht selten manifestiert sich das Bemühen, vermeintliches Fehlverhalten zu vermeiden, in politischer Beflissenheit und vorauseilendem Gehorsam. Als kleines Beispiel hierfür sei eine Episode nachgezeichnet, die den Rektor der Universität Heidelberg, den Historiker Willy Andreas, betraf.

Bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Baden im März 1933 hatte Andreas bereits ein knappes halbes Jahr als Rektor amtiert, und er blieb auch turnusgemäß bis zum Oktober jenes Jahres im Amt. Politisch national-liberal profiliert (und auch später nie der NSDAP beitretend), führte Andreas die zweite Hälfte seines Rektorats in grundsätzlicher Anpassung an die veränderten Verhältnisse (vor allem in seinen öffentlichen Reden dieser Monate), in partiellen, aber zumeist gescheiterten Ausweichversuchen (beim Vollzug des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums an der Universität) und in punktuellem, allerdings nicht-öffentlichem Widerspruch. Dieser fand seinen stärksten Ausdruck in einer am 19. September 1933 dem badischen Kultusminister Otto Wacker übersandten Denkschrift, in der Andreas Kritik an der im Vormonat eingeführten neuen badischen Hochschulverfassung und insbesondere am dort vorgesehenen „Führerprinzip“ an den Universitäten vorbrachte. Obschon er den Kultusminister in dem Begleitschreiben der Denkschrift darauf hinwies, dass er im Begriffe sei, aus der Verwaltung der Universität auszuscheiden, er mithin diese zu seinem hochschulpolitischen Vermächtnis erklärte, trug Andreas doch auch in den folgenden wenigen Wochen bis zum Rektoratswechsel noch Sorge für das politische Ansehen der Universität Heidelberg.

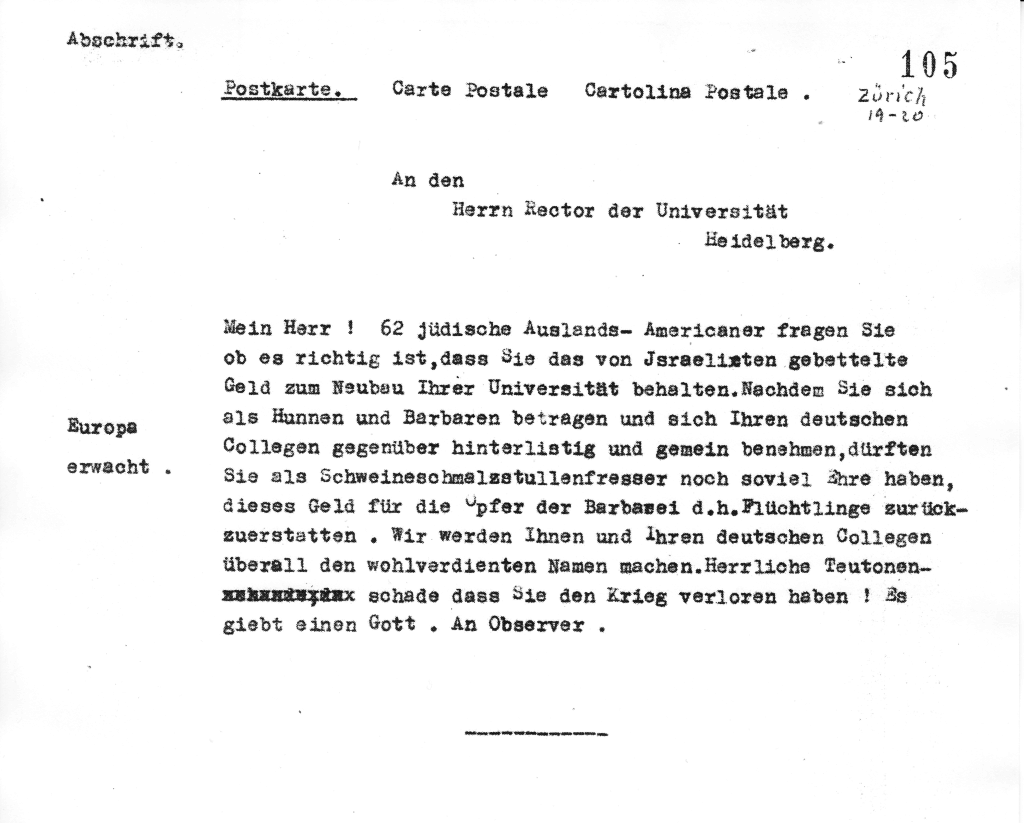

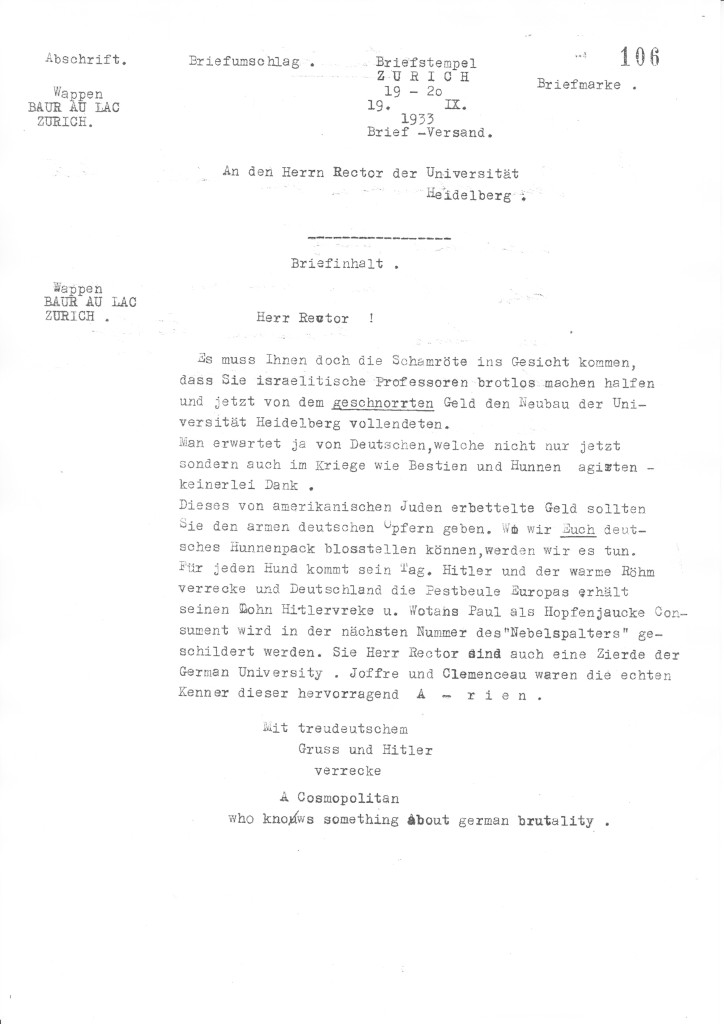

Dieses sah er zum Beispiel bedroht durch eine anonyme Postkarte und einen ebensolchen Brief, die Mitte September in Zürich aufgegeben worden waren und in beleidigendem Ton auf die jüngsten Entlassungen jüdischer Professoren Bezug nahmen. Die Postkarte, die im Namen von 62 jüdischen „Auslands-Americaner(n)“ zu sprechen vorgab, erinnerte den Rektor an die Errichtung des 1931 fertiggestellten Heidelberger Universitätshauptgebäudes, das mit „von Israeliten gebettelte(m) Geld“ finanziert worden sei, und forderte Andreas – als „Schweineschmalzstullenfresser“ tituliert – dazu auf, dieses Geld „für die Opfer der Barbarei d. h. Flüchtlinge“ zurückzuerstatten. In die gleiche Kerbe schlug der kurz darauf im Rektorat eingegangene Brief, der konstatierte, dass dem Rektor „doch die Schamröte ins Gesicht kommen“ müsse, „dass Sie israelitische Professoren brotlos machen halfen und jetzt vom geschnorrten Geld den Neubau der Universität Heidelberg vollendeten“. Auch in diesem Schreiben fehlten grobe Beleidigungen nicht: „Hitler und der warme Röhm“ sollten verrecken und Deutschland als die „Pestbeule Europas“ seinen Lohn erhalten; „Hitlervreke u. Wotans Paul als Hopfenjaucke Consument“ würden in der nächsten Ausgabe der Züricher Satirezeitschrift „Nebelspalter“ eine gebührende Darstellung finden.

Dieses sah er zum Beispiel bedroht durch eine anonyme Postkarte und einen ebensolchen Brief, die Mitte September in Zürich aufgegeben worden waren und in beleidigendem Ton auf die jüngsten Entlassungen jüdischer Professoren Bezug nahmen. Die Postkarte, die im Namen von 62 jüdischen „Auslands-Americaner(n)“ zu sprechen vorgab, erinnerte den Rektor an die Errichtung des 1931 fertiggestellten Heidelberger Universitätshauptgebäudes, das mit „von Israeliten gebettelte(m) Geld“ finanziert worden sei, und forderte Andreas – als „Schweineschmalzstullenfresser“ tituliert – dazu auf, dieses Geld „für die Opfer der Barbarei d. h. Flüchtlinge“ zurückzuerstatten. In die gleiche Kerbe schlug der kurz darauf im Rektorat eingegangene Brief, der konstatierte, dass dem Rektor „doch die Schamröte ins Gesicht kommen“ müsse, „dass Sie israelitische Professoren brotlos machen halfen und jetzt vom geschnorrten Geld den Neubau der Universität Heidelberg vollendeten“. Auch in diesem Schreiben fehlten grobe Beleidigungen nicht: „Hitler und der warme Röhm“ sollten verrecken und Deutschland als die „Pestbeule Europas“ seinen Lohn erhalten; „Hitlervreke u. Wotans Paul als Hopfenjaucke Consument“ würden in der nächsten Ausgabe der Züricher Satirezeitschrift „Nebelspalter“ eine gebührende Darstellung finden.

Blendet man die derbsprachlichen Invektiven aus, so muss dem Anliegen der Zuschriften eine beträchtliche Plausibilität zugesprochen werden, denn in der Tat war der Bau der Neuen Universität ganz überwiegend aus Spendenmitteln finanziert worden, die der frühere Heidelberger Student und amerikanische Botschafter Jacob Gould Schurman in den USA gesammelt hatte. Welchen Anteil jüdische Spender daran im Detail hatten, war und ist unklar; aber auch ohne dies ermitteln zu können, besaßen Erörterungen über die Baufinanzierung für Andreas einige politische Brisanz. Er dürfte sich nämlich noch sehr gut an die Spannungen an der Universität erinnert haben, die in Zusammenhang mit den Feierlichkeiten anlässlich der Übergabe der Spende von 500.000 Dollar durch Schurman im Dezember 1928 sichtbar geworden waren: Einige Assistenten der Universität hatten die Feierlichkeiten boykottieren wollen, da sie die Amerikaner für den Versailler Friedensvertrag verantwortlich machten und die Spende, die in Anbetracht der deutschen Reparationsleistungen lächerlich gering sei, für scheinheilig hielten, und auch in der Studentenschaft waren gravierende Meinungsverschiedenheiten über die Teilnahme an einem Fackelzug zu Schurmans Ehren aufgebrochen. Ein Wiederaufflammen der Diskussion darüber, wer mit der Spende für den Bau welche Motive verfolgt habe, dürfte für Andreas deshalb, zumal wenn der Fokus auf die Beteiligung jüdischer Spender gelegt würde, höchst unerwünscht gewesen sein.

Blendet man die derbsprachlichen Invektiven aus, so muss dem Anliegen der Zuschriften eine beträchtliche Plausibilität zugesprochen werden, denn in der Tat war der Bau der Neuen Universität ganz überwiegend aus Spendenmitteln finanziert worden, die der frühere Heidelberger Student und amerikanische Botschafter Jacob Gould Schurman in den USA gesammelt hatte. Welchen Anteil jüdische Spender daran im Detail hatten, war und ist unklar; aber auch ohne dies ermitteln zu können, besaßen Erörterungen über die Baufinanzierung für Andreas einige politische Brisanz. Er dürfte sich nämlich noch sehr gut an die Spannungen an der Universität erinnert haben, die in Zusammenhang mit den Feierlichkeiten anlässlich der Übergabe der Spende von 500.000 Dollar durch Schurman im Dezember 1928 sichtbar geworden waren: Einige Assistenten der Universität hatten die Feierlichkeiten boykottieren wollen, da sie die Amerikaner für den Versailler Friedensvertrag verantwortlich machten und die Spende, die in Anbetracht der deutschen Reparationsleistungen lächerlich gering sei, für scheinheilig hielten, und auch in der Studentenschaft waren gravierende Meinungsverschiedenheiten über die Teilnahme an einem Fackelzug zu Schurmans Ehren aufgebrochen. Ein Wiederaufflammen der Diskussion darüber, wer mit der Spende für den Bau welche Motive verfolgt habe, dürfte für Andreas deshalb, zumal wenn der Fokus auf die Beteiligung jüdischer Spender gelegt würde, höchst unerwünscht gewesen sein.

Nun waren eine Postkarte und ein an den Rektor adressierter Brief, auch wenn letzterer mit dem Verweis auf die Züricher Satirezeitschrift eine indirekte Publizitätsandrohung implizieren mochte, noch bei weitem keine öffentliche Kontroverse, und Andreas hätte die Papiere zu den Akten nehmen und darauf hoffen können, dass der Vorfall damit ein Ende finden würde. Der bald scheidende Rektor hatte jedoch offenkundig die Sorge, mit einem dilatorischen Vorgehen nicht genug zu tun, und zeigte den Vorfall der Aufsichtsbehörde der Universität an. In einer als vertraulich gekennzeichneten handschriftlichen Aktennotiz hielt er am 29. September fest, dass er dem Kultusministerium von der zweiten anonymen Zuschrift Kenntnis gegeben habe. Da ein entsprechendes Schreiben nicht vorhanden ist, liegt die Vermutung nahe, dass er dies mündlich oder fernmündlich getan hat, möglicherweise im Gespräch mit seinem Kollegen Eugen Fehrle, der dank seiner politischen Meriten als eines der wenigen frühen NSDAP-Mitglieder im Heidelberger Lehrkörper im Frühjahr 1933 zum für die Hochschulpolitik zuständigen Abteilungsleiter im Kultusministerium avanciert war. Eine Reaktion aus Karlsruhe auf Andreas‘ Mitteilung ist in den Heidelberger Quellen nicht enthalten, und eine Parallelüberlieferung in den Aktenbeständen des Kultusministeriums konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Mochte auch die Anzeige einer vermeintlich das Ansehen der Universität schädigenden Zuschrift bei der Aufsichtsbehörde ein pflichtschuldiges Verhalten des Rektors gewesen sein, so beließ es Andreas nicht bei diesem möglicherweise Nötigen. Vielmehr hatte er schon einige Tage zuvor selbst die Initiative ergriffen, um die kritischen Stimmen aus Zürich zum Verstummen zu bringen. Hierzu hatte er sich an den Heidelberger Bezirksrabbiner Fritz Pinkuss gewandt – ob schriftlich oder mündlich, ist unklar, offenkundig aber in einer Weise, die dem Adressaten signalisierte, dass Andreas von einer Art grenzüberschreitender Kollektivhaftung der Juden füreinander ausging. In seinem Antwortschreiben vom 28. September bemühte sich Pinkuss, es als eine „dankenswerte Freundlichkeit“ zu betrachten, dass der Rektor ihm den Inhalt „jenes minderwertigen, unwürdigen Schreibens“ mitgeteilt habe. Er werde jetzt an den Züricher Kollegen schreiben, „in der Hoffnung, daß die Übeltäter ermittelt und verwarnt werden mögen“. Nötigenfalls werde er, die Zuschrift aus studentischen Kreisen vermutend, auf einer Anzeige bei der Universitätsbehörde bestehen. Trotz des Anpassungsdrucks, den der Heidelberger Rektor – in dieser Sache sicherlich eher übereifrig als pflichtschuldig – auf ihn ausgeübt hatte, versagte sich Pinkuss in dem Schreiben an Andreas deutliche Worte nicht: Er erklärte die anonyme Zuschrift zwar als „völlige Entgleisung“, begreiflich aber aus einem „ungehörigen jugendlichen Überschwang“, und warf die Frage auf, wie wohl auf „amerikanische Juden als Freunde unserer Hochschule“ etwa despektierliche Äußerungen der Heidelberger Hochschulzeitung gegen den 1931 verstorbenen Literaturwissenschaftler Friedrich Gundolf gewirkt haben dürften. Nicht zuletzt konfrontierte Pinkuss Andreas, den Rektor an die von ihm mitvollzogenen Entlassungen an der Universität in den Vormonaten erinnernd, mit dem „würdigen Verhalten, das die jüdische Akademikerschaft in diesen, für sie so schweren Tagen bewiesen hat; Berufstätige wie Studierende, die schweigend ihr Schicksal tragen, in andere Berufe übergegangen sind“.

Quelle:

Universitätsarchiv Heidelberg B-1015/4b

Literatur:

Meinhold Lurz, Der Bau der Neuen Universität im Brennpunkt gegensätzlicher Interessen, in: Ruperto Carola 27 (1975), Heft 55/56, S. 39-45.