Durchs Raster gefallen: die gescheiterten Bemühungen der Ehefrau des badischen Kultusministers Otto Wacker um eine Witwenrente

In einer Zuschrift auf meinen Blogartikel über die Trauerfeierlichkeiten für den 1940 verstorbenen badischen Kultusminister Otto Wacker wurde die Frage aufgeworfen, ob Wackers Ehefrau in der Bundesrepublik eine Witwenrente erhalten habe. Ich konnte diese Frage nicht unmittelbar beantworten, weil ich zwar die Spruchkammerakte Wackers kannte – gegen ihn wurde posthum ein Entnazifizierungsverfahren durchgeführt, um eine Grundlage für die Beurteilung etwaiger Versorgungsansprüche seiner Witwe und seiner unmündigen Kinder zu schaffen –, aber von dem späteren Gang der Dinge in dieser Angelegenheit keine Kenntnis hatte. Unterdessen hat mich die Schwiegertochter Otto Wackers auf einen Quellenbestand aufmerksam gemacht, der sich derzeit noch in Privatbesitz befindet, aber demnächst dem Generallandesarchiv Karlsruhe übergeben werden wird. Ich durfte diesen Quellenbestand einsehen und kann jetzt die versorgungsrechtliche Stellung der Witwe Wackers rekonstruieren. Dies möchte ich im Folgenden tun, nicht nur um eine Antwortschuld einzulösen, sondern auch weil der Fall Aufmerksamkeit verdient: Zwar erbrachten die Bundes- und Ländergesetzgebung des ersten Nachkriegsjahrzehnts gegenüber den NS-Belasteten und ihren Hinterbliebenen eine „großzügige Integrationsleistung“ (Norbert Frei); dieser Generalbefund bedeutet jedoch nicht, dass diese in Einzelfällen ausbleiben konnte. Ein Beispiel hierfür bieten die gescheiterten Bemühungen der Witwe Wackers, Versorgungsansprüche durchzusetzen.

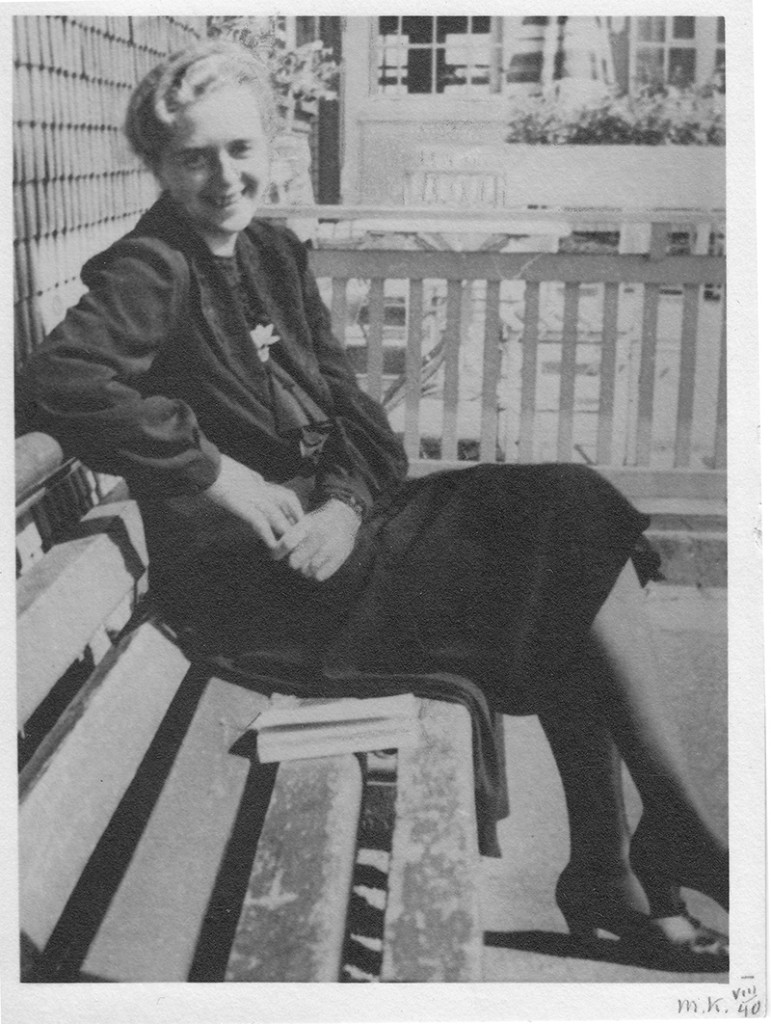

Mercedes Heinrich, geboren 1906 in Offenburg, heiratete 1931 Otto Wacker, ihre drei Kinder wurden 1933, 1934 und 1937 geboren. Nach dem Tode ihres Ehemannes 1940 erhielt sie Hinterbliebenenbezüge aus der badischen Staatskasse für sich und ihre Kinder. Deren Auszahlung wurde nach Kriegsende, entsprechend den Anordnungen der alliierten Militärregierungen über die Entlassungen im öffentlichen Dienst, wegen der politischen Belastung Wackers eingestellt. Erste Schritte mit dem Ziel, die Wiederaufnahme der Zahlungen zu erreichen, unternahmen Mercedes Wacker, die im Dezember 1948 eine zweite Ehe mit einem ebenfalls verwitweten Pforzheimer Schmuckhändler einging, in eigener Sache und ihr Bruder als Vormund seiner beiden Neffen und seiner Nichte mit Schreiben an das badische Kultusministerium in Freiburg als Nachfolgebehörde des von Wacker geleiteten Ressorts am Jahreswechsel 1948/49. Als dadurch rasche Erfolge nicht zu erzielen waren, trug Mercedes Wackers zweiter Ehemann das Anliegen im Februar 1950 dem badischen Staatspräsidenten Leo Wohleb in einem persönlichen Gespräch vor. Auch diese Intervention trug keine Früchte, da die Verantwortlichen im Kultusministerium und in der Staatskanzlei offenkundig davor zurückscheuten, eine Entscheidung zu treffen, bevor der Grad der politischen Belastung Otto Wackers in einem förmlichen Verfahren festgestellt worden war.

In diesem Kontext fand im Sommer 1951 vor der Zentralspruchkammer Nord-Württemberg die Verhandlung über den Verstorbenen statt, zu dessen Gunsten seine Witwe und ihr zweiter Ehemann eine Reihe von Entlastungszeugnissen zusammengetragen hatten – von ehemaligen Mitarbeitern Wackers aus dem Kultusministerium, mehreren Professoren badischer Universitäten und, last but not least, Staatspräsidenten Wohleb, der Wacker attestierte, zu den denjenigen alten Parteigenossen gehört zu haben, „welche die Schattenseiten des neuen Systems erkannten und sich im Rahmen des Möglichen bemühten, Unbilligkeiten und Ungerechtigkeiten zu verhindern“. Unter den Eindrücken dieses und anderer Persilscheine vermochte die Spruchkammer keine Tatsachen zu erkennen, „wegen denen der Verstorbene als materiell Hauptbeschuldigter oder Belasteter einzureihen wäre“ (GLA 465 a/51/Sv 992). Da zu diesem Zeitpunkt allein in diesen Fällen noch Verfahren durchgeführt wurden, stellte die Spruchkammer die Ermittlungen ein. Auch wenn eine präzise Kategorisierung ausblieb, war mit dem Einstellungsbeschluss amtlich, dass Wacker weder „hauptschuldig“ noch „belastet“ war. Er fiel somit nicht unter die Ausschlussklauseln, die der Bundestag kurz zuvor, im Mai 1951, in dem „Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen“ für diese beiden Gruppen festgelegt hatte. Dieses „131er-Gesetz“ betraf alle öffentlich Beschäftigten, die infolge der Kriegsauswirkungen ihre Stellungen verloren hatten, darunter auch die 1945 aus politischen Gründen Entlassenen, deren Ansprüche auf Wiederverwendung und Ruhestandsbezüge nun neu geregelt wurden.

Unmittelbar nach Einstellung des Spruchkammerverfahrens wandte sich Mercedes Wacker an die Karlsruher Landesbezirksdirektion des Kultus und Unterrichts mit einem Gesuch um Gewährung von Waisengeld für ihre Kinder; eine Witwenrente zu erlangen, erschien wenig aussichtsreich, da nach ihrer Wiederverheiratung allenfalls die Nachzahlung der von 1945 bis 1948 verweigerten Versorgungsbezüge zu erreichen gewesen wäre, für die das „131-er Gesetz“ indes keine Rechtsgrundlage bot. Allerdings wurde auch das Gesuch um Gewährung von Waisengeld vom Präsidenten des Landesbezirks abschlägig beschieden unter Verweis auf Paragraph 7 des „131-er Gesetzes“, der „Ernennungen und Beförderungen, die beamtenrechtlichen Vorschriften widersprechen oder wegen enger Verbindung zum Nationalsozialismus vorgenommen worden sind“, unberücksichtigt ließ (Bundesgesetzblatt Nr. 22, 11.5.1951) – dies treffe auf die Ernennung Otto Wackers zum Kultusminister im Jahr 1933 zweifelsohne zu. Obwohl ein von der Familie bei einem Pforzheimer Rechtsanwalt eingeholtes Gutachten die Erfolgsaussichten skeptisch beurteilte, beschritt Mercedes Wackers Bruder als Vormund der Kinder den Rechtsweg und erhob Klage gegen den Bescheid des Präsidenten des Landesbezirks. Mercedes Wacker selbst sekundierte ihm, indem sie den Fall dem Bundeskanzleramt vortrug, das ihn aber im Herbst 1953 an das inzwischen zuständige baden-württembergische Kultministerium in Stuttgart rücküberwies. Als man dort an der bisherigen behördlichen Rechtsauffassung festhielt, fand der beim Karlsruher Verwaltungsgerichtshof anhängige Rechtsstreit sein Ende: In dem bereits seit dem September 1952 auf Antrag des Vormundes ruhenden Verfahren wurden die Kosten im Januar 1954 dem Kläger auferlegt.

Kamen damit die Bemühungen um Erlangung von Waisengeld, auch weil die beiden jüngeren Kinder der Wackers nun bald der Volljährigkeit entgegensahen, zum Erliegen, so nahm Mercedes Wacker ihre Anstrengungen, eine Witwenrente zu erhalten, knapp 20 Jahre später wieder auf. Der Grund hierfür war ihre materielle Situation: Ihre zweite Ehe war 1962 geschieden worden, und Mercedes Wacker hatte als Mittfünfzigerin eine Berufstätigkeit als Sekretärin aufgenommen, die ihr kaum noch eine auskömmliche Altersversorgung zu sichern versprach. Der Anlass, ihre Ansprüche aus der Ehe mit Otto Wacker erneut geltend zu machen, war offensichtlich der Kontakt zu einem Münchner Rechtsanwalt, der über umfangreiche Erfahrungen in ähnlichen Fällen verfügte und sie ermutigte, erneut beim baden-württembergischen Staatsministerium Hinterbliebenenversorgung zu beantragen. Das Staatsministerium übergab den Antrag zur weiteren Bearbeitung dem Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg, das am Jahresende 1972 das Kultusministerium ein weiteres Mal zu entscheiden bat, ob die Ausschlussklausel des Paragraphen 7 des „131-er Gesetzes“ im Fall Wacker zutreffe. Als das Kultusministerium dies bejahte, lehnte das Landesamt den Antrag ab.

Mercedes Wacker legte hiergegen im März 1973 Widerspruch ein, dessen Begründung ihr Rechtsanwalt, der unterdessen die im Generallandesarchiv Karlsruhe aufbewahrten Personalakten Otto Wackers hatte sichten lassen, zweieinhalb Jahre später nachreichte: Dass Wacker ausschließlich wegen seiner Verbindung zum Nationalsozialismus Minister geworden sei, habe das Landesamt nicht ausreichend begründet. Zugegebenermaßen habe diese Verbindung eine Rolle gespielt, aber keine ausschließliche, sondern nur insoweit, wie auch in der Bundesrepublik die Vergabe von Ministerposten in der Regel an Parteibuchbesitz gebunden sei. Da Wacker als promovierter Akademiker fachlich und persönlich geeignet gewesen sei, greife die Annahme der ausschlaggebenden Bedeutung seiner Verbindung zum Nationalsozialismus nicht. Das Landesamt für Besoldung und Versorgung ließ sich hierdurch nach erneuter Rücksprache mit dem Kultusministerium nicht zu einer Revision seiner Einschätzung bewegen und wies den Widerspruch im Mai 1976 zurück, woraufhin Mercedes Wacker Klage erhob.

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe wies diese Klage im September 1976 ab, indem es die Rechtsauffassung des Landesamtes für Besoldung und Versorgung bekräftigte, nämlich dass Otto Wacker 1933 maßgeblich wegen seiner engen Verbindung zum Nationalsozialismus zum Minister ernannt worden sei und deshalb Ansprüche auf der Grundlage des „131er-Gesetzes“ nicht geltend gemacht werden könnten. In einer historischen Analyse hob es dabei die Motive der Regierungsbildung im Mai 1933 hervor, bei der es dem NSDAP-Gauleiter und späteren Reichsstatthalter Robert Wagner „allein darum gegangen“ sei, „die nationalsozialistische Machtergreifung auch auf personellem Gebiet umfassend zu verwirklichen“; Wackers fachliche Eignung sei dagegen nicht von entscheidender Bedeutung gewesen. Auch sei es „rechtlich unerheblich, daß es sich hier um die Berufung in Ämter gehandelt habe, die in demokratischen Regierungssystemen ebenfalls überwiegend unter politischen Gesichtspunkten besetzt würden“. Die Klägerin und ihren Rechtsbeistand vermochte diese Argumentation indes nicht zu überzeugen, und sie legten gegen das Urteil Berufung ein. Hierüber wurde allerdings nicht sogleich verhandelt; vielmehr ordnete das Gericht im Februar 1978 auf Antrag der Beteiligten das Ruhen des Verfahrens an, da sich noch eine andere Möglichkeit zur Klärung der Angelegenheit zu eröffnen schien.

Zu diesem Zweck stellte Mercedes Wacker im März 1979 beim baden-württembergischen Staatsministerium einen Antrag auf Bewilligung einer Unterhaltsbeihilfe im Gnadenwege nach dem Landesgesetz „zur einheitlichen Beendigung der politischen Säuberung“ vom 13. Juli 1953, mit dem seinerzeit die Rechtsstellung verschiedener Gruppen von entnazifizierten Personen verbessert worden war. Aber auch dieser Versuch scheiterte: Das Staatsministerium wies den Antrag zurück, weil die gesetzlichen Voraussetzungen für die Bewilligung einer Unterhaltsbeihilfe nicht erfüllt seien. Maßgeblich sei hierbei der Paragraph 5,1 des Gesetzes, der eine solche Unterstützung auf dem Gnadenwege nur für „Hauptschuldige und Belastete“ nach den Entnazifizierungskategorien vorsah (Gesetzblatt des Landes Baden-Württemberg Nr. 91, 13.7.1953). Hierzu hatte die zuständige Spruchkammer Otto Wacker aber 1951 nicht gezählt. Wollte man den Sachverhalt pointiert formulieren, ließe sich sagen: Die damals gesammelten Persilscheine hatten eine negative Langzeitwirkung, und es wäre für die Witwe in dieser Situation günstiger gewesen, wenn ihr verstorbener Ehemann damals von der Spruchkammer weniger milde beurteilt worden wäre.

Dem ablehnenden Votum des Staatsministeriums folgte die Wiederaufnahme des Berufungsverfahrens vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, dessen 4. Senat im November 1984 die Ansprüche Mercedes Wackers auf Hinterbliebenenversorgung auf der Grundlage des „131er-Gesetzes“ ebenfalls verneinte. Allerdings argumentierte der Senat anders als die Vorinstanz nicht mit der Ausschlussklausel des Paragraphen 7, sondern konstatierte, dass Minister und ihre Hinterbliebenen generell nicht zu dem vom durch das Gesetz erfassten Personenkreis zählten, da es sich bei den Ministern nicht um „Beamte im Sinne des BGB“ gehandelt habe, sie vielmehr in einem „öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis eigener Art“ gestanden hätten. Als Referenzurteil führte der Senat eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1954 an, die einem ehemaligen Senator des Landes Bremen ebenfalls Versorgungsansprüche nach dem „131er-Gesetz“ verweigert hatte. Auch den von Mercedes Wacker im Berufungsverfahren gestellten Hilfsantrag auf Gewährung der vom Staatsministerium versagten Unterhaltsbeihilfe auf dem Gnadenwege nach dem baden-württembergischen „Beendigungsgesetz“ von 1953 wies das Gericht zurück: Die Klägerin sei keine „Hinterbliebene einer entnazifizierungsrechtlich als Hauptschuldiger oder Belasteter eingestuften Person“. Dass das Gesetz von 1953 nicht auch für ihren Fall die Möglichkeit der Bewilligung einer Unterhaltsbeihilfe auf dem Gnadenwege geschaffen habe, sei auch nicht als ein Verstoß gegen das Willkürverbot des Artikel 3,1 des Grundgesetzes einzuschätzen.

In diesem letzten Argument sah der Rechtsanwalt von Mercedes Wacker einen Anknüpfungspunkt für ein weiteres Vorgehen und legte im Februar 1985 im Namen seiner Mandantin – da die Zuständigkeit unklar erschien – sowohl beim Staatsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg als auch beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs ein. Jedoch auch diese Initiative brachte keinen Erfolg: Das Bundesverfassungsgericht wies die Verfassungsbeschwerde im März 1985 als unzulässig ab, weil der Rechtsweg nicht erschöpft worden sei. Mercedes Wacker habe es versäumt, Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im Urteil des Verwaltungsgerichtshofs einzulegen. Damit war 45 Jahre nach Otto Wackers Tod endgültig klar, dass seine mittlerweile fast 80-jährige Witwe keine Versorgungsansprüche wegen seiner Tätigkeit als Minister einer nationalsozialistischen Landesregierung geltend machen konnte.

Wie der hier skizzierte Einzelfall im größeren Kontext des Umgangs mit den Folgeproblemen des Nationalsozialismus in landesgeschichtlicher Perspektive zu bewerten ist, muss einstweilen offen bleiben. Um zu einer fundierten Einschätzung zu gelangen, bedarf es noch weiterer Recherchen zu vergleichbaren Fällen, insbesondere zu den Nachkriegsbiographien der übrigen badischen und württembergischen Landesminister und ihrer versorgungsberechtigten Angehörigen. Auch ist anhand der Quellen noch umfassend zu prüfen, wie die politisch verantwortlichen Stellen in Baden-Württemberg, die zum Beispiel durch das Instrument der Unterhaltsbeihilfen im Gnadenwege Entscheidungsspielräume besaßen, und seinen drei Vorgängerländern in solchen Fällen agiert haben: Wurden die Fälle isoliert behandelt oder gab es eine einheitliche vergangenheitspolitische Handlungsstrategie, die bei Entscheidungen über Versorgungsfragen wirksam wurde, und, wenn ja, hat sich diese Handlungsstrategie von den späten 1940er Jahren bis in die 1980er Jahre verändert?